スレッド表示

指定のスレッドに対する投稿を表示しています。

2012年新関東諸国地震 (1)

相模湾から房総半島南東沖にかけてのプレート境界付近で発生する地震としては、例えば、1923年の関東地震(M7.9)で、県内のほぼ全域で震度5〜6の揺れとなり、死者・行方不明者343名などの被害が生じました。

相模湾から房総半島南東沖にかけてのプレート境界付近で発生する地震としては、例えば、1923年の関東地震(M7.9)で、県内のほぼ全域で震度5〜6の揺れとなり、死者・行方不明者343名などの被害が生じました。

陸域の浅い場所で発生した被害地震としては、1931年の西埼玉地震(M6.9)がよく知られています。この地震により、県内の広い範囲で震度5程度の揺れとなり、県中部・北部の荒川・利根川沿いの地盤の軟らかい地域を中心に死者11名などの被害が生じました。この地震は、関東平野北西縁断層帯で発生した可能性が指摘されていますが、少なくともこの断層帯の固有規模の地震(断層帯で周期的に発生する、その断層帯における最大規模の地震)ではないと考えられています。また、遺跡調査などによると、818年の関東諸国の地震(M7.5以上)による可能性がある地割れや噴砂が、埼玉県や群馬県の遺跡で見出されています。なお、818年の地震は関東平野北西縁断層帯で発生した可能性がありますが、少なくともこの断層帯の固有規模の地震ではないと考えられています。また、1649年の武蔵・下野の地震(M7.0±1/4)は立川断層帯で発生した可能性があると指摘されていますが、詳細はわかっていません。

荒川河口付近で発生した1855年の(安政)江戸地震(M6.9)は、陸域の浅い場所で発生した地震であったか、沈み込んだフィリピン海プレートに関係する陸域のやや深い場所で発生した地震であったか、はっきりしていませんが、県東部を中心に強い揺れが生じ、大きな被害が生じました。さらに、沈み込んだ太平洋プレートに関係する陸域の深い場所で発生した地震としては、(明治)東京地震と呼ばれる1894年の地震(M7.0)による被害が知られています。また、深さは分かりませんが、1791年の川越・蕨の地震(M6.0〜6.5)や1859年の岩槻の地震(M6.0)のようなM6程度の地震によっても局所的に被害が生じることがあります。周辺地域で発生する地震や東海沖など太平洋側沖合で発生するプレート境界付近の地震によっても被害を受けたことがあります。

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震では、県内で負傷者42名などの被害が生じました (2011年11月24日、警察庁調べ)。

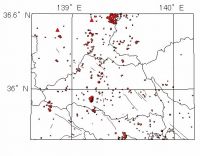

埼玉県には、群馬県西部から県北東部にかけて関東平野北西縁断層帯と、県南部から東京都南部まで延びている立川断層帯があります。また、県内に被害を及ぼす可能性のある海溝型地震には、南関東で発生するM7程度の地震及び相模トラフ沿いで発生するプレート間地震があります。なお、県東部に存在すとされていた元荒川断層帯は調査の結果、北部のみが活断層であり、関東平野北西縁断層帯と一連の活断層帯であると考えられています

Re: 2012年新関東諸国地震

南房総の活断層も危険だと思います。

また、千葉県の館山や白浜ではその昔、津波で死者が多数出てるそうです。地震前は稲光のような発光現象もあったと言い伝えられてます。

外房の海の近くに住むお年寄り方たちなら、過去に津波が20〜30m来た場所などもよく知ってます。

関連記事

関連する投稿記事をツリー表示しています。

リンクをクリックすると、該当する記事へ移動します。

- 146918 2012年新関東諸国地震

※ 04/09 22:40

- 146983 Re: 2012年新関東諸国地震 雷神 04/10 00:45

地震前兆掲示板は地震の前兆現象とされるあらゆる現象について投稿する掲示板です。

地震予知に役立てられるよう地震前兆の情報が集まるBBSを目指しています!

地震雲に関しては

こちらをご利用ください。